作品の背景もあえて黒にしていますが、これだって、

わたしゃ展示会で使うために買ったメーターあたり980円の黒い布一枚。

これだけ。

これだって、たとえば洗濯したばかりの単色のシーツでも十分ですし、作品の大きさによっては100円ショップで売ってる色画用紙でも十分でしょう。(1/24カーモデルではつらいところですが)

| Column's Vol.3

Vol.3 サイトを作るとなれば、やっぱり画像は大切でしょう。 |

さて実質Vol.2の続き、になるんですが、サイトの運営で必要なのは、果たしてナンなのか?

文章を主体にするか、画像を主体にするのか?

勿論、模型サイトとなれば、作ったものの紹介やその過程を説明するわけですから、当然、画像が占めるウエイトが大きくなるのは当然ですが。

ただ作った物を撮って掲載すりゃアいいってモンじゃあないでしょう。

私ごときが偉そうな事をぬかせる立場じゃぁござんせんが、少し前であれば、模型投稿サイトが結構ありましたし、最近ではブログを立ち上げて、自身が作った作品を撮影して掲載する方も居られます。

そのこと自体は喜ばしいこと、ではありますが、問題はその撮った画像。

ごく一部、ですが、レイアウト云々言う以前の画像が見受けられるんですよねぇ・・・。

・ピンボケだったり

(デジカメの構造上、前にピントが来て後方がボケてるならまだしも全体的にボケてるなんてのも)

・画像全体に対して作品がやたらと小さかったり、はたまた画像そのものが小さかったり

(作品見づらいんですけど・・・)

・反対に画像のサイズが大きすぎたり無駄に枚数多かったりでページに対して画像分の容量多すぎたり

(ダウンロードしきれん・・・)

・はたまた撮影場所が机の上や棚の中で周りのものも一緒に映ってるし・・・

棚に置いた状態じゃ被写体暗いし、一緒に写ってるのも、それが他の作品であればまだしも、日用品や文房具、果ては茶碗やミカン籠とか・・・お願いですから片付けてから撮ってけれ!!

ボケてるのは論外ですが、雑誌のグラビア写真であればミニチュアであることを強調するためにあえてそういうレイアウトすることはあるかも知れませんが、どうにもただテキトーにおいて撮影しただけでそんなことを計算に入れてるとは到底思えないし・・・。

きついことを言えば、

・・・せっかく一生懸命作ったんであれば、その画像を撮ることに関しても注意しなければならないと思いますけど。

その一方で、作品もすばらしく、背景にもきちんと気をつけている方の中でも残念ながら、後ろのほうに行くにつれて画像がボケてしまい

と思ってしまう作品を見るにつけ、いたたまれない気持ちになることなんかもあります。

これはカメラの絞り機能(詳細は後述)の問題が絡んでくるため、致し方ない部分もたぶんにありますが・・・。

まあ、展示会でもない限り、たくさんの方に見てもらいたいと言う気持ちから、web上で見てもらうと言うことなんでしょうけども、そうなれば画像としてみて貰わなければならない訳ですから、いかにして見てもらうか。つまり人様が診て見やすい画像とは、何なのか?

確かに、画像の取り方に関してはほとんどの方が素人でしょうし私だってそう。BMW-M1の改修前の画像のように、デジカメ壊れている中やむなくボケた画像を掲載してるのもありますが、改修前の記録(それも急いで行わなければならない制約もあり)なんでそれは了承していただかなければならず、正直言って申し訳ない限りですが、そういうのは例外にしてもチョット気を使えば、格段に見やすくなるはず。

ここで問題になってくるのは撮影の仕方と、撮影した画像の見せ方の2点になるのではないでしょうか?

撮影の仕方に関しては、当店特約代理店(つまり相互リンク締結)させていただいてます

『模型電動士』様のところで詳しく纏められてますのでそちらをご覧頂くとして、勿論私も参考にさせていただいてる次第ですが、こちらとは別に、もう一つの撮影した画像の見せ方について私が気にかかるところなんぞだらだらと書き連ねます。

§1:背景について

まあ、そんなこと、いわれるまでもないでしょうが、ここで言いたいのは作品そのものでなく、作品を撮るに際して、作品の周り、つまり背景について。人気のあるサイトの皆様の画像を見ていただけると良く判ると思いますが、作品の背景、つまり床と後方、単色で統一されています。

またその作品の周りには作品以外のものがない、あるいはその作品に関連した品物(たとえば、同メーカーの車を後方に置くとか、バッチを並べるとか、あるいは周りにオブジェをちりばめたりとか)でアクセントを付けるとかですがそれはセンスが問われるんで、作品だけを置いたほうが無難でしょう。

あと、何台も掲載するのであれば、背景は統一したほうがサイトのほうも落ち着いて見えますし、(ボディの色調によって背景を合わせるのも一つの方法ですが選択を誤るとごちゃごちゃした印象になりかねないので難しいところ)その色をサイトやブログのカラーに合わせる(特にブログだとバックのカラーが簡単に選択できますからそれに合わせる)と統一感が出ますし。

サイトのイメージカラーを黒にしており、FRONT、つまりTOPページこそ黒ですがそれ以外はあえて白背景ですけどもこれは文字を見やすくするための配慮。

作品の背景もあえて黒にしていますが、これだって、

わたしゃ展示会で使うために買ったメーターあたり980円の黒い布一枚。

これだけ。

これだって、たとえば洗濯したばかりの単色のシーツでも十分ですし、作品の大きさによっては100円ショップで売ってる色画用紙でも十分でしょう。(1/24カーモデルではつらいところですが)

まあ、だからといって無理して撮影セットを買わなきゃならないなんて事はぜんぜんなく、(回数こなして撮影に凝ってくると欲しくなってくるかもしれませんし、そのときになってから考えても十分間に合います)手持ちのものの在り合わせで十分。

前述の黒い布をステレオシステムの台を土台にして壁に布をガムテープで(壁紙が剥がれないように気をつけつつ)張っているだけですから。

§2:被写体について

当然のことながら作った作品を撮る訳ですが、一口に撮影といっても、ただ単に撮りゃあいいっツーモノでなく、まず、見せる角度、これはやはりかっこよく見せるのであれば、正面3、側面7の割合が多いと思うのですが当然被写体となる車(車サイトなんで車の撮影前提で話してますが)が斜めになります。

ここで問題になってくるのが、後ろ、つまりカメラから遠ざかるにつれ、ピントが甘くなってボケてしまう症状が起こるということ。

参考にしたこの画像の場合、ストロボ禁止とマクロモード以外、すべてカメラ任せでとったもので、よく見ると正面のピントも甘くなっています。

これはカメラ側でピントをワイパー付近に設定したためになったことで、オートフォーカスの場合、思う位置にピントが合わないこともあります。

うってかわって今度は、同じ私のカメラ(Nikon社製COOLPIX P5100)の、露出モードを活用して撮影したものです。

露出とは、いわゆる、シャッタースピードとカメラの絞り値(被写体の奥行きを鮮明にしたり、反対にぼかしたりする機能)を調整して、画像が意図した明るさ(これを露出をあわせる)といいます)に合わせることを言い、書く言う私も使いこなせていなく、いろんな条件で試して一番良かったのがこの画像だったわけです。

ただ、こういった機能は基本的に一眼レフクラスの機種、ならびにコンパクトクラスでも、カメラ専門店にしか置いてない(実を言うと買おうとしてた機種はこれではなかったんですが、色々見ていくうちに、最後に寄ったカメラ専門店でのみおいてあって、買おうとしてたものと、値段的にもさほど差がなく、いろんな機能ついてそうだから買って、使っていくうちに気づいた機能なくらいですから)割と特殊なタイプで、普通のコンパクトクラスのもので果たしてこの機種があるかは店員さんに聞いて見ないとわからないとしか言いようがないんです。

ただ、だからといって、そういう機能がなければ、きちんとした画像は撮れないのか?

そんなことはないと思うんですよ。という訳で、視点を変え、別の方法でとってみたのがこの画像。

先ほどに比べ、全体的にピントが甘い部分は否めないですがかといってボケている部分はなく、初めての方法にしてはうまく言ったんでないかと。

ちなみにこちらは間違えてフラッシュをたいて(ストロボ禁止にするの忘れまして)撮影した画像になります。こちらのほうが一番鮮明に見えるのはいいのですが払いきれなかった埃は目立つはフラッシュの光の所為で白っぽくなった部分(ホイールなど)は出るは・・・

ちなみにこちらは間違えてフラッシュをたいて(ストロボ禁止にするの忘れまして)撮影した画像になります。こちらのほうが一番鮮明に見えるのはいいのですが払いきれなかった埃は目立つはフラッシュの光の所為で白っぽくなった部分(ホイールなど)は出るは・・・何をしたのかというと、マクロ機能使うとボケるなら、あえて使わないで撮影しました。

マクロ使わないでどうやって小さい被写体とったのよといわれると、これもちょっとしたからくりがありまして♪

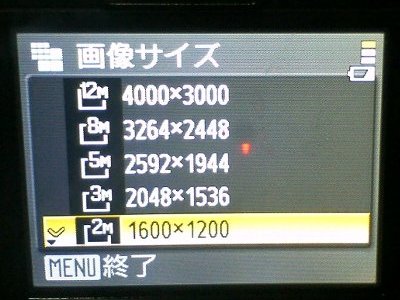

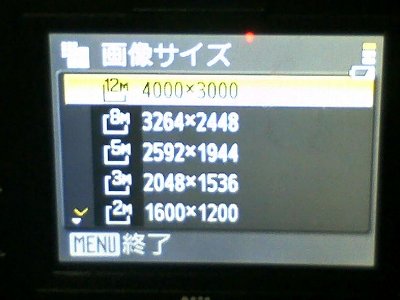

撮影した画像のサイズを極端に大きくしたんです。左がマクロ機能を使って近づけてとったサイズで右があえてマクロを使わずにとったときのサイズです。

撮影した画像のサイズを極端に大きくしたんです。左がマクロ機能を使って近づけてとったサイズで右があえてマクロを使わずにとったときのサイズです。

で、そのとき撮った画像がこれ。4000×3000を600×450に縮小したものですが、

この画像の車の部分だけを画像編集ソフトを使って、トリミング(切り抜き)して、600×400サイズに変換したんです。

画像変換ソフトはフリーウエアでもいいものがありますし、デジカメの中にトリミンク機能を有しているものもあるかと思いますので各自で探してみてください。

ちなみに私は『VIX』というフリーウェアを使っています。

で、順番が点でばらばらになりましたが、以上撮影した画像を見てひとつ気になったことはないでしょうか?

ヒントはすぐ上の全体画像の右側の白い物体。

・・・・これだけではわかりません?

これならお分かりでしょう?

白い物体をよけてブロアーを持った手を車の横に添えたものです。

壁際ということもあって、部屋の蛍光灯の明かりを白プラバンをレフ版代わりに車体側面に当てていたのです。こうすることによって、車体側面のボディラインをメリハリ付けつつ鮮明に映し出しより引き立たせてくれるんです。

車本体に気を取られてしまい、車体に反射している物体が移りこんでいることに気づいていないというケースも、まれに見られます。

書く言う私もそうでしたし・・・。

以上撮影に際してとりあえず私が気にしているところをまとめてみましたが、こればかりは回数をこなして身につけていくしかありません。もちろん、これは製作のほうにも当てはまることであり、色々試してみると面白い効果が出てくることなんかもあります。

願わくば、より見やすい作品がたくさん出てくることを・・・・・・人の事いえる立場かといわれればそれまでですが。