| 660 Turbo Van HC(1995 JA11V-5)

ハセガワ1/24 |

シャーシについて

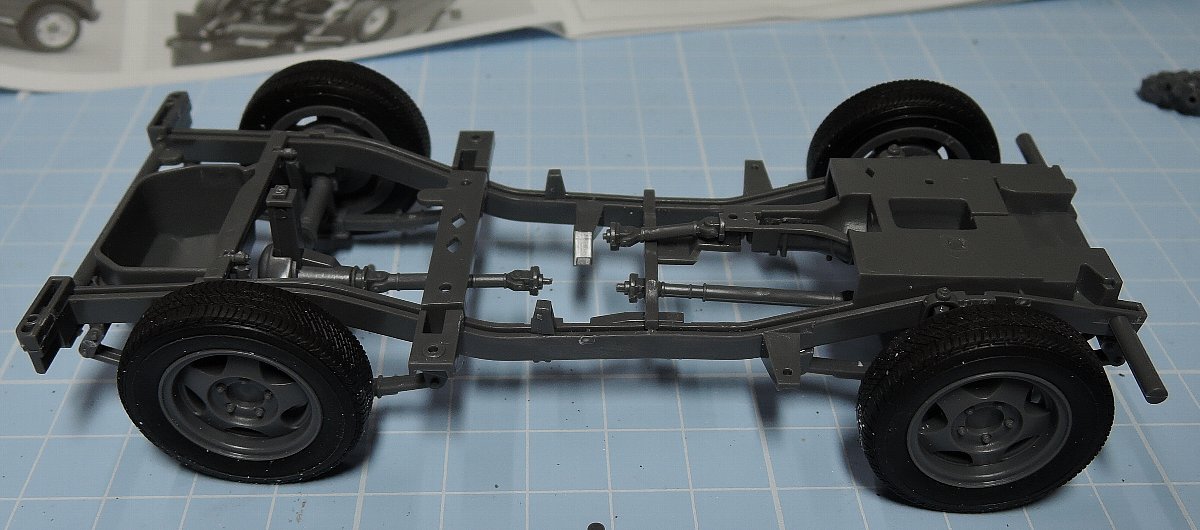

このキットの最大のセールスポイントとなる可動ギミック、構成上リーフスプリングが固定で連動しないのは残念と言えば残念ですが下側を目を凝らしてみない限りそこまで気にする程どのものではなく、むしろ見事に纏めた所がすごいかと。

こちらに関しては、もう何も言う事がないくらいのフルディテール。

こちらに関しては、もう何も言う事がないくらいのフルディテール。

荷重がかかる箇所と言う事とかなり細分化されてて接着シロも少ないので塗装を後回しにしてプラ用接着剤で一通り組んで乾燥してから塗装した方がいいと思います。

塗装してから組み立てですと塗料の影響で接着強度が出せなくなって組み込み、もしくは完成後にバラける恐れもありますので・・・特に瞬間接着剤を使った場合なおの事。

ただ、トランスミッションとトランスファーがアルミなのでここだけグレオスの8番のシルバーで塗装、一体のミッションこそ筆塗りでしたがトランスファーは別に塗装後に組み付けました・・・これが後々のトラブルの元凶になるんですが。 あとはリーフスプリングのパーティングラインが気になりますがこのあたりは処理するかそのままかは好みの範疇になるとは思いますけれど。わたしゃメンドクサイんでそのままでしたけど。

ただ一つだけ、シャーシに組み込むC18,19が向きの指定があるんですが非常に判りにくいのが悩ましい所・・・

フロアパネルに固定する為のゲタと思われますがここは差ほど目立つ箇所でないので共通でいいんじゃないでしょうか・・・?

ランナーから切り離しちゃうとどっちがどっちだかわかんなくなりますし。

実際間違えてチュ桁としてもさほど影響はないかとも思います・・・試してませんけど(←マテや)

後リーフスプリングのシャックルとなるE8〜E11までのパーツも(細かすぎてピントが合いませんでした・・・)ランナーからのゲートが側面のボルトがモールドされている間という切り離しにくい位置にあるのも困りモノ・・・。切り離すのもさることながらゲートの処理も細かい部品ゆえやりにくい上に見えやすい所なのでのでこのあたりももう少し考えて欲しかった所かと。

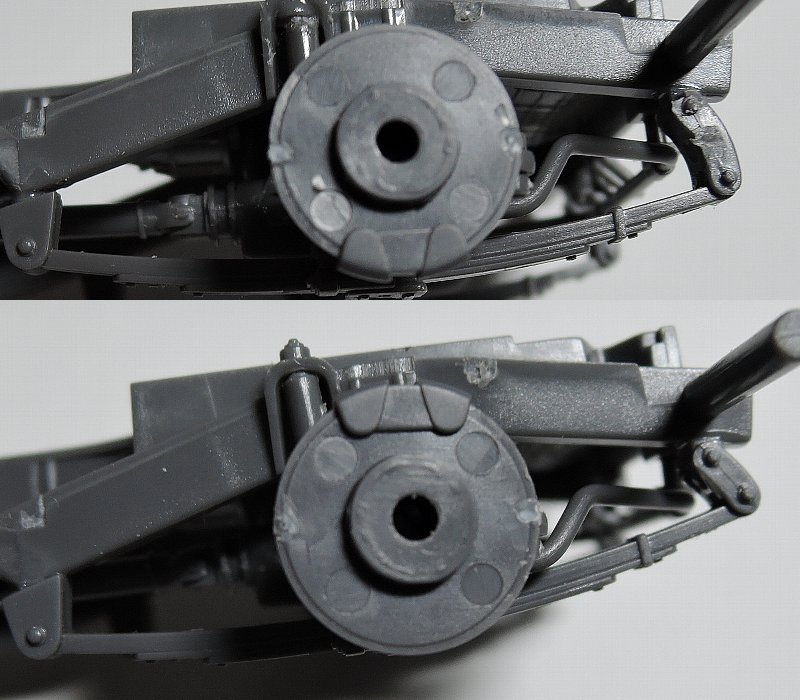

もう一つ気になったのがフロントのブレーキキャリパー。

キットでは車体下側になるのですけれど、これ実車は反対の上側につくんですよねぇ・・・修整そのものは簡単でB4,B5のハブキャリアの部品のローターの入る箇所の爪を削ってディスクの向きを上下かえるだけで済みます。

スチールホイールでしたらさほど目立たないのですがアルミホイールでは開口部が広いので位置によっては目立ちますので・・・と言いつつも今回のはあえてストレート製作と言う意味でそのまま付けましたけど(←説得力無いわ!!)

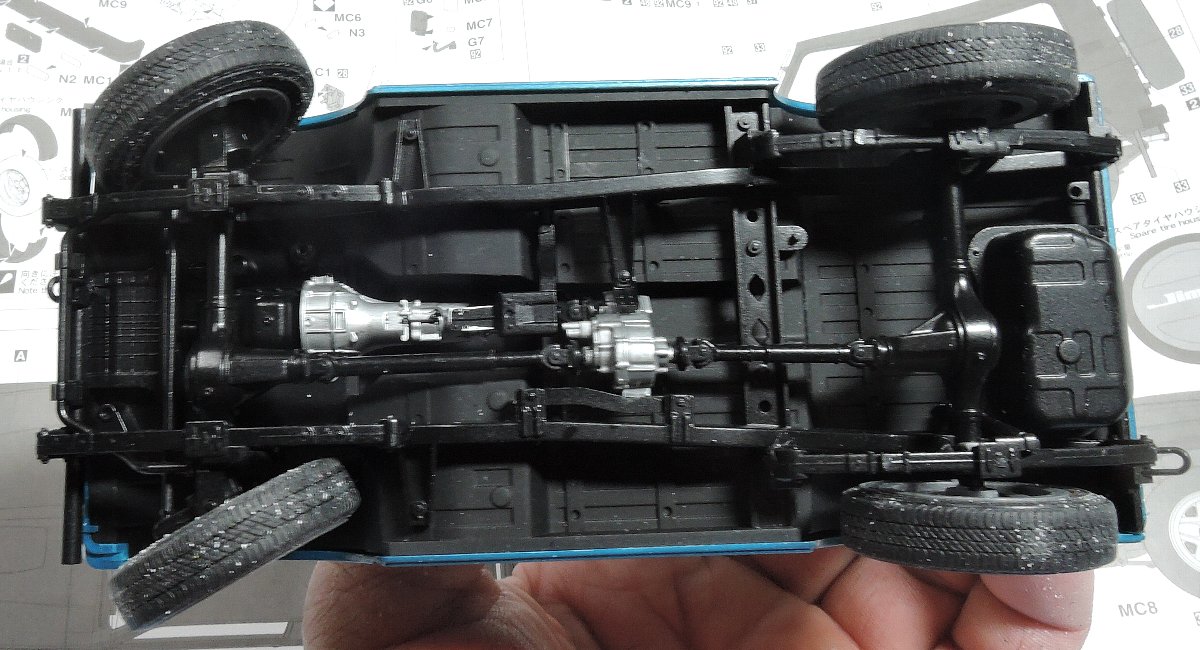

それでこちらがある程度組み込んだ状態のシャーシになります。

腕に覚えのある方でしたらエンジンスクラッチして燃料タンクの上半分作ればシャーシ単体でもディスプレイ可能になるかと♪

で、、フロアパネルを嵌めたボディに乗せてみたんですが・・・。

で、、フロアパネルを嵌めたボディに乗せてみたんですが・・・。

これが今回の最大の問題点。

この時点でトランスファーを付けていなかったんですが、塗装の後で固定してもどうにも傾く症状が収まらず・・・

横浜出展の時点で斜めになってておかしくないかと思われた方もおいでかとおもいます。

この原因はと言うと、後から付けたトランスファーの接着力不足。

よくよく考えれば判りそうなものですが、プロペラシャフトのねじり剛性で車体の左右並行度を保っているため、トランスファーを付けていなかった塗装前の状況ではもちろんの事、ここをしっかり固定していないと車重の重みで接着剤がはがれて傾いてしまうというオチでした・・・。

プロペラシャフトとトランスファーの接合、丸穴(しかも接着面が細い)ではなくて角穴にした方が良かったのではないでしょうか・・・

ちなみに、可動ギミックそのものは機能させないように作る事も可能ですが、この場合、デフに内蔵させるC7〜C10のパーツは使用しなくてもアクスルとスプリングの固定をしっかり行えば問題は無く、この場合シャーシに付くE18〜21の軸パーツをアクスルとの接合のガイドと補強にスプリング側に埋め込んでおけば大丈夫かと。キットの説明書では固定用のE24,25を双方の間にかませて接着する指示になっていますのでそれを忘れると更に車高が上がってしまうと思います。

これ書いてる時に気づいたんですけどその状態で作ればよかったか?!

反対にこの箇所にさらにゲタとしてプラ板などでスペーサーを付ければ車高を落とすことも可能なはずです。

と言うのも・・・

更にもう一個キット買ってきて車高の比較かましましたから♪

という事で比較いきます。

今回はキットの説明どうりの指示で製作したものに限定致しますが先ほど述べましたように接着する指示になっています固定用のE24,25を付けませんと更に車高が上がってしまうと思います。

先ずは可動ギミックを組み込んだ場合

これがデフォルトの状態になるかと思います。

次に可動ギミックを使わずに標準車高の場合

ギミックありとは差ほど変化はありませんねぇ。

さらに可動ギミックを使わずに車高高い場合

こんな感じになります。

とまあキットのデフォルトではこんな感じですが、スペーサーの調整で更に上げる事も下げる事も可能かとおもいますのでそのあたりは皆様で挑戦していただければ、と思います。

アンタがやれよと言われそうですけれど・・・もうキット買う予算がありません。

まとめと言う名のたわ言

今回も速攻で掲載と行かなかったのが申し訳ない限りではございますが・・・

そんなわけで、大変お待たせの、しかもかなりタイミングを逸した更新になりましたが、まあ特段制作上問題になる箇所はなかったと言うこともありますので・・・

今回もまた基本ストレート製作という事で特殊な事は(本来エラーになっている箇所の修整も含め)行いませんでしたが作り応えがあって更に一部気になる箇所は有りますが総じて作りやすいと思います。

何気にバリエーション展開が多く、これからの展開が非常に気になる所、550時代のインタークーラーターボは出ると見て間違いないと思いますが他の仕様も気になる所♪

そして実車がそうであるように改造の素材としてかなり楽しめるアイテムなのは間違いない1台。あなたなら果たしてどう作ります?

そういうアンタはどうなんだって?・・・

そりゃあ色々やってみたいですよ♪ただ、そんな余裕があるかどうかですけれど(←マテや)

(掲載日2017年3月13日)

Frontに戻ります