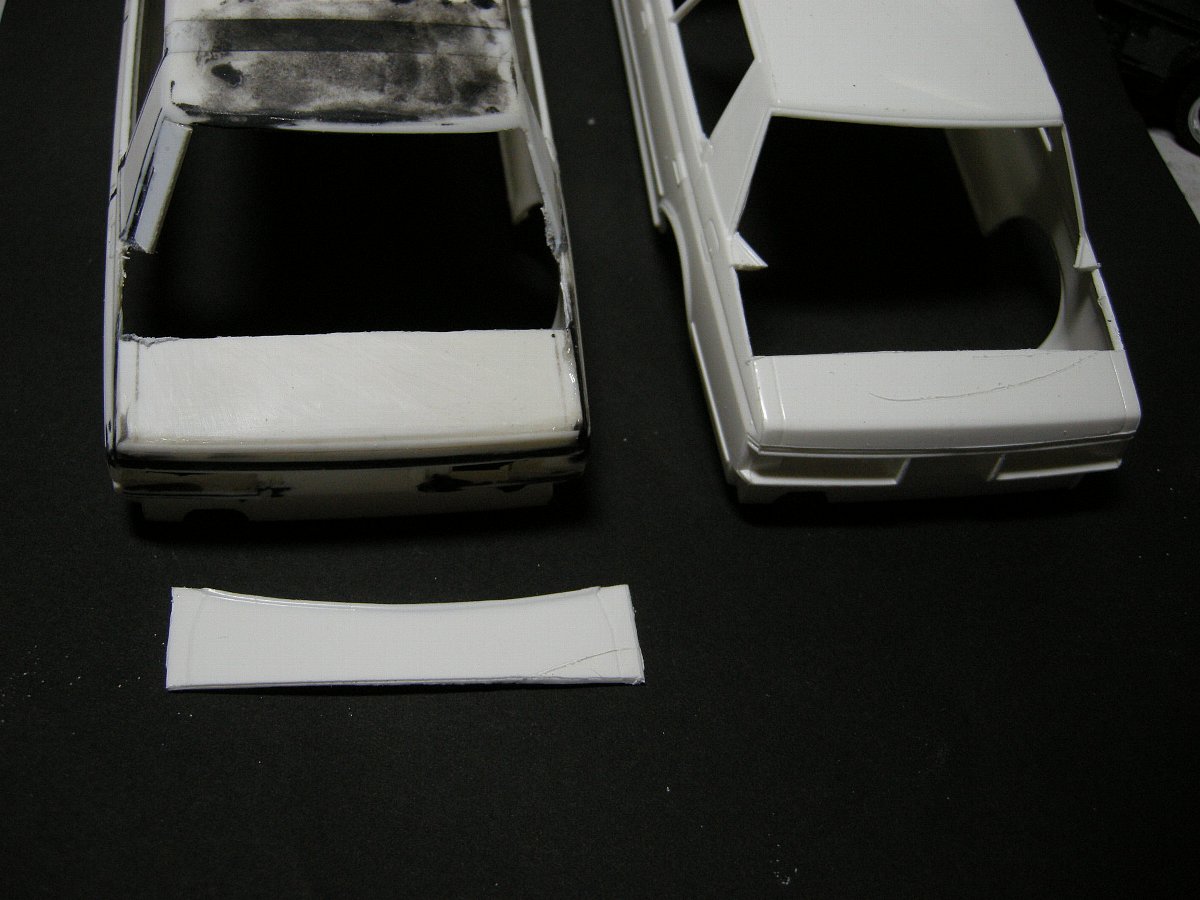

最初にベースとなったボディと加工後のボディを並べて比較して見ます。(撮影の関係上1枚目と2枚目で並びが逆になってしまいました)

| Modefication Report Special-1 Section:1 1:まずはボディの大まかな加工から 『フジミ1/24改造 トヨタ クラウンセダン Super Deluxe』 |

最初にベースとなったボディと加工後のボディを並べて比較して見ます。(撮影の関係上1枚目と2枚目で並びが逆になってしまいました)

まず、ボディの改造の説明から入りますが、最初の時点で屋根廻りの加工として最初にリアピラー部分を作り変えるため切除し、セダンの場合はハードトップよりもフロンとウインドゥの傾斜角度がゆるく起き気味ですのでフロントピラー(Aピラーとも言います)上下根元部分にわずかに切り込みを入れて角度を起してフロントピラーの切込みを入れた部分をカバーする形でプラ板を裏側に張って補強材にすると共にリアピラーを新造、それに伴いルーフを延長し、なおかつトランクパネルの角度もなだらかに傾いているHTに対しセダンは地面とほぼ平行に近い形ですので左右両端、といってもこの場合トランクリッド、と言うよりもリアフェンダー両端の角で後ろ端から切り込みを入れて中央部をわずかに残しトランク後ろ端を持上げて接着、固定し側面のショルダーラインと言いましょうかフェンダーとドアの上端部をヤスリで削って窪ませる所までで頓挫してずっとお蔵入りになってました。

その状態からあらかたここまで加工して形にすることが出来ましたが、こうして見るとかなりの大改造になってしまったのがお判りいただけることと思います。

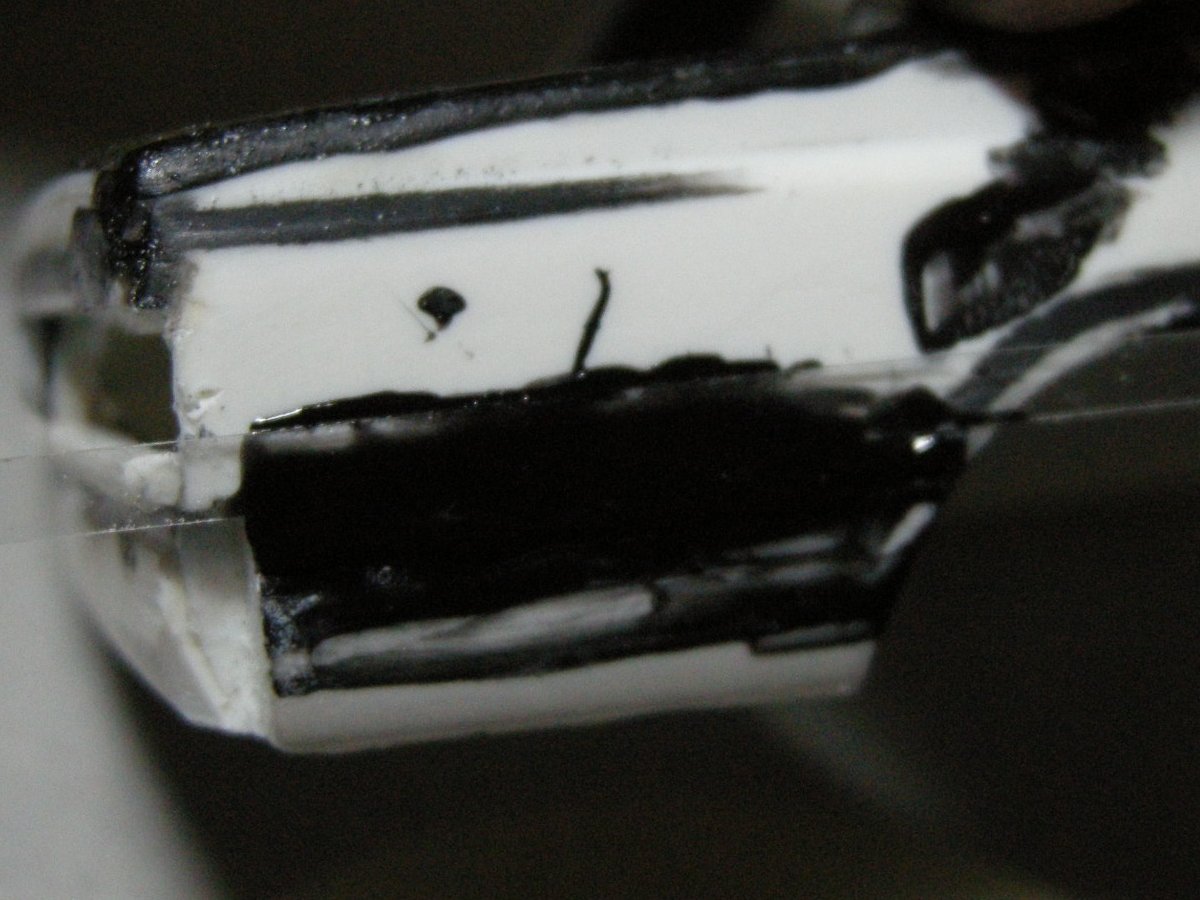

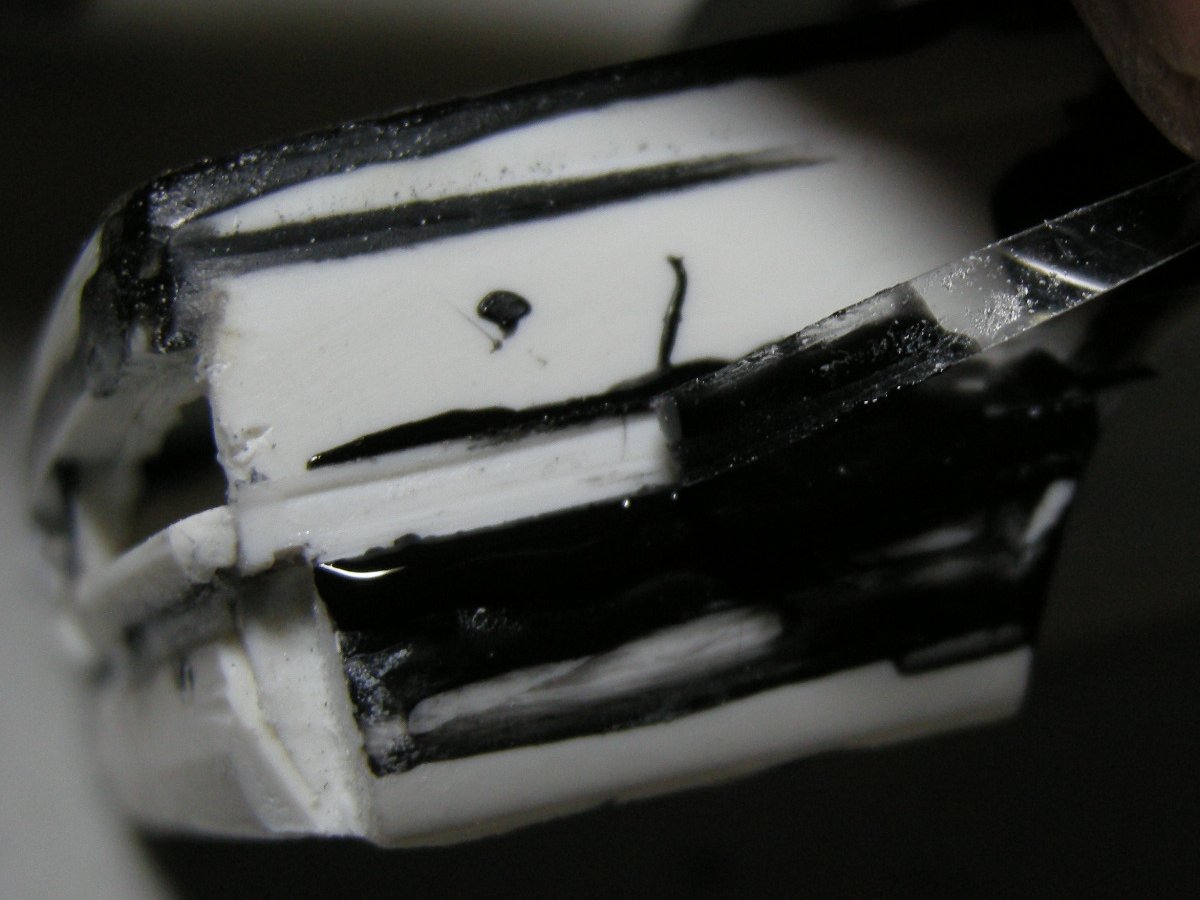

ボディ(サイドパネル)補強をかねた加工前準備

まず最初にフジミのプラ、黒以外では軟らかく、ある程度の曲げに柔軟に対応してくれるのですが今回のようにヤスリでかなり削ることを考えると削る面が曲がってしまい思う形に整形しづらくなると言う側面もあるので応力の掛かるであろう側面部に補強を施します。

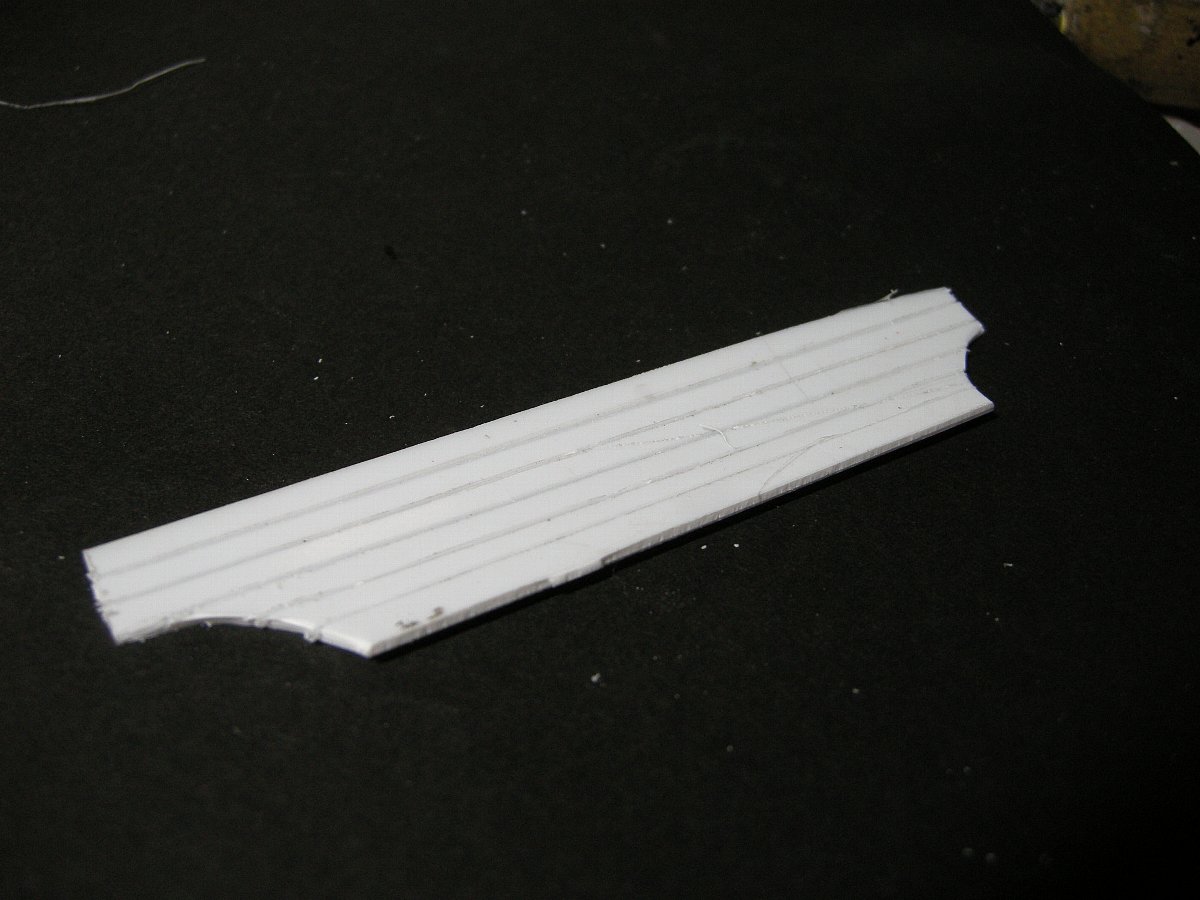

まず1.5ミリのタミヤののプラ板をボディ牛側に入る形に切り出して、横方向に等間隔(大体2〜3ミリ)に溝を彫ります。

まず1.5ミリのタミヤののプラ板をボディ牛側に入る形に切り出して、横方向に等間隔(大体2〜3ミリ)に溝を彫ります。

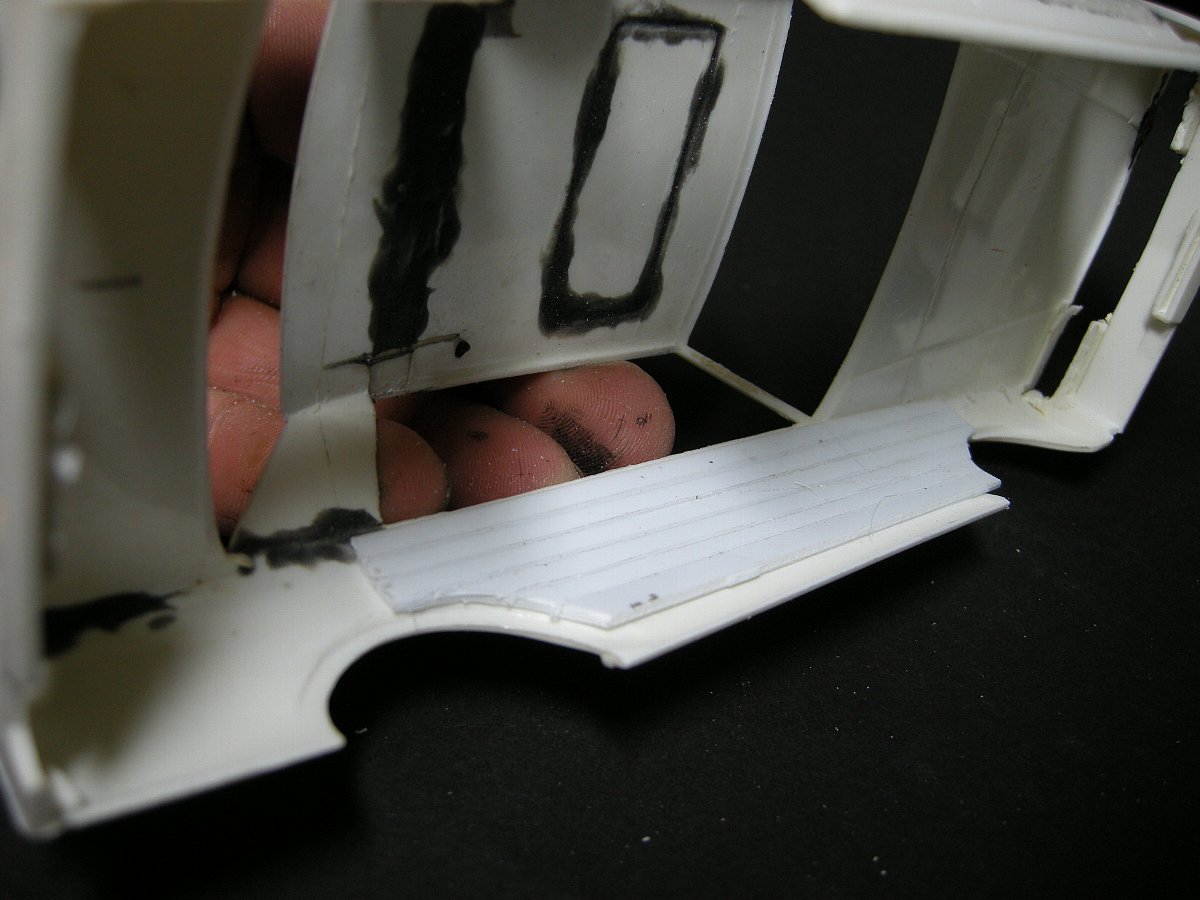

そして彫り終えたらボディ内側のRに沿うようにこうして曲げて・・・

そして彫り終えたらボディ内側のRに沿うようにこうして曲げて・・・

ボディの内側にがっちりと接着いたします。

ボディの内側にがっちりと接着いたします。

一枚だとフニャフニャでもこうしてもう1枚と張り合わせると接着したことによって双方に応力が掛かりあう形になるので強度が出てきます。

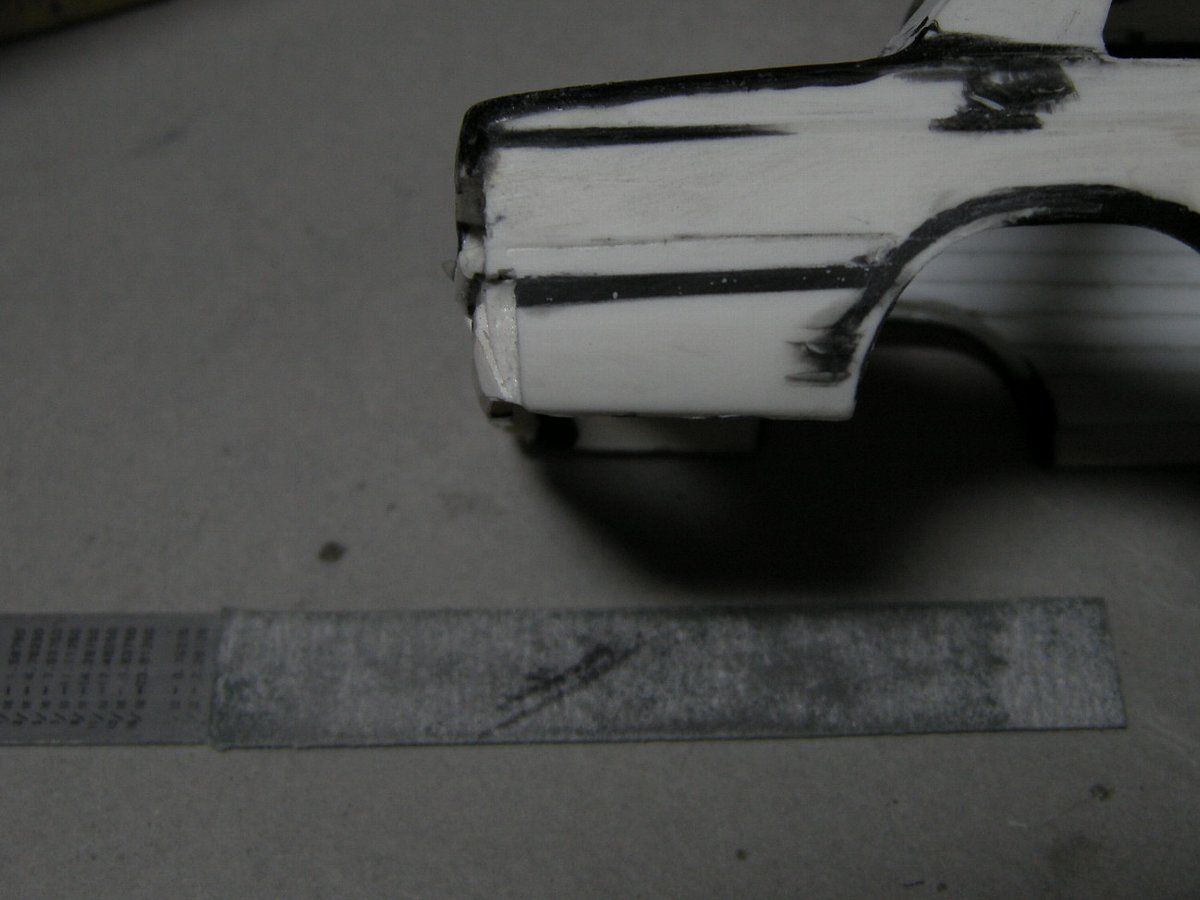

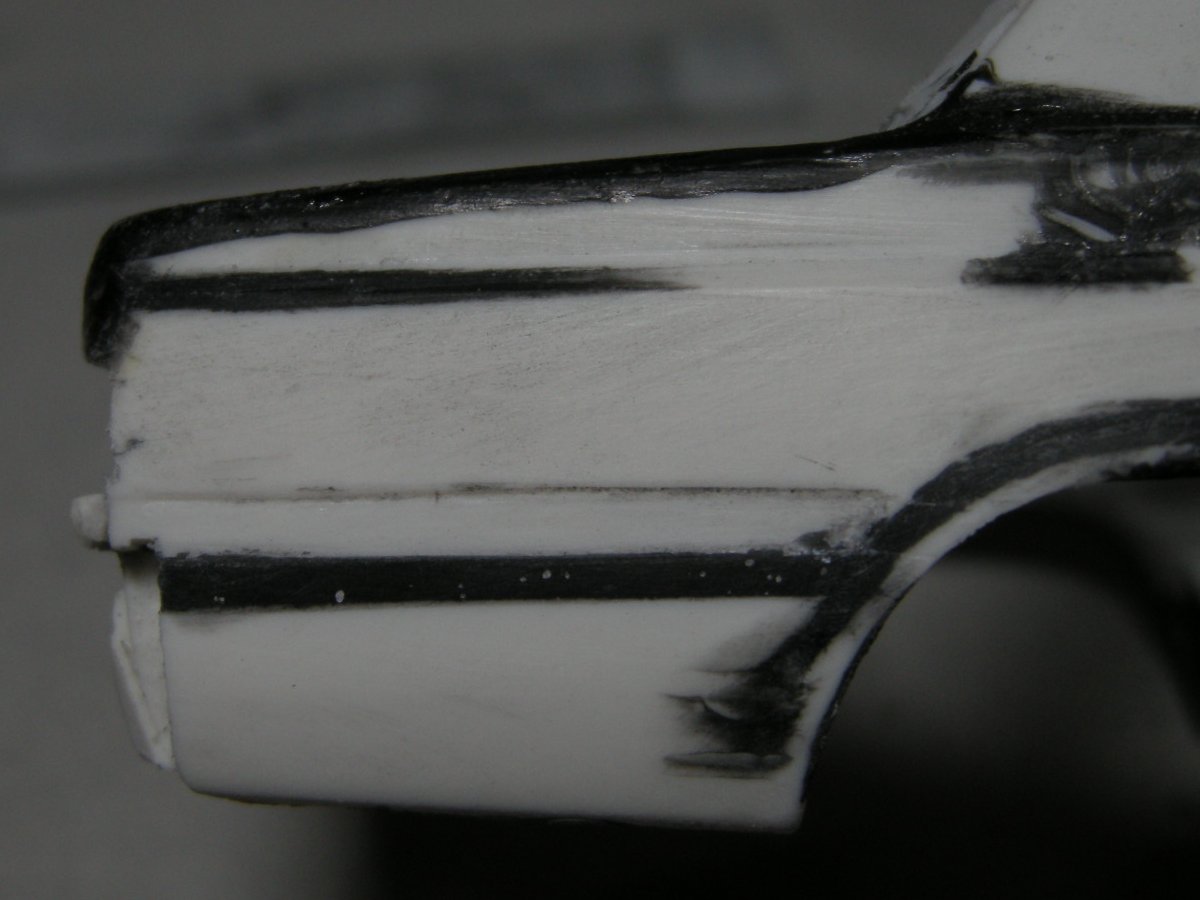

こうして補強したのにはもう一つ理由がありまして側面が中央に行くにしたがって内側に凹んでしまっているのを修正するという目的もあってのことで画像左側が補強前の物で定規を当ててみて中央に隙間が生じているのが補強後隙間がなくなっているのがお判りいただけるかと思います。

こうして補強したのにはもう一つ理由がありまして側面が中央に行くにしたがって内側に凹んでしまっているのを修正するという目的もあってのことで画像左側が補強前の物で定規を当ててみて中央に隙間が生じているのが補強後隙間がなくなっているのがお判りいただけるかと思います。

まあ、よくよく見ればわずかに隙間が見えなくも無いですがこのくらいならば整形時点で補正は可能ですので・・・。

リアフェンダー廻り、及びサイドパネルの加工

まず加工前のボディと並べて比較して説明いたします。

まず加工前のボディと並べて比較して説明いたします。

並べてみるとどのように変更したかがお分かりいただけるかと。

左リアフェンダー部分のサイドパネルにて説明しますがキャラクターラインと言うかプレスラインがHTとセダンでは全然違うことは述べましたがどのように違うのかと言うとショルダーラインの段差が上下にあるのですが上のラインがその上のパネル面より窪んでいていわゆる谷折りなHTに対してセダンは全部山折り、しかも下側が2重というこれまた手間がかかる構造・・・。

そのためにまずショルダー部分の上側のキャラクターライン部分を半丸ヤスリで側面一面削って中央部の窪んだ面とツライチになるように整形と共にサイドモールを除去。この前段階でドアオープニングラインを瞬着で埋めておくのは言うまでもありません。

そのためにまずショルダー部分の上側のキャラクターライン部分を半丸ヤスリで側面一面削って中央部の窪んだ面とツライチになるように整形と共にサイドモールを除去。この前段階でドアオープニングラインを瞬着で埋めておくのは言うまでもありません。

また、この段階でルーフとトランクリッドの長さが違うこと、リアウインドゥ周りの形状が異なっているのがお判りと思います。

そして下側のプレスラインを2重にする為に下側プレスラインから1ミリ下の所を削っていくのですが・・・。

そして下側のプレスラインを2重にする為に下側プレスラインから1ミリ下の所を削っていくのですが・・・。

そちらは次で述べるとしつつ、またこの段階での加工状況を担当の『バッハ石の森』様にお見せしたとき実車に比べもう少しCピラーが前かも、とのご指摘を受け検証してみると角度もさることながらピラー後端の左右が内側に折れ曲がっていることが発覚(これは前側からの画像で気づかなかった部分で画像でリアピラー後ろ端のグレーに見える部分)その為形状変更とともに後ろ側を短くすることで対処。

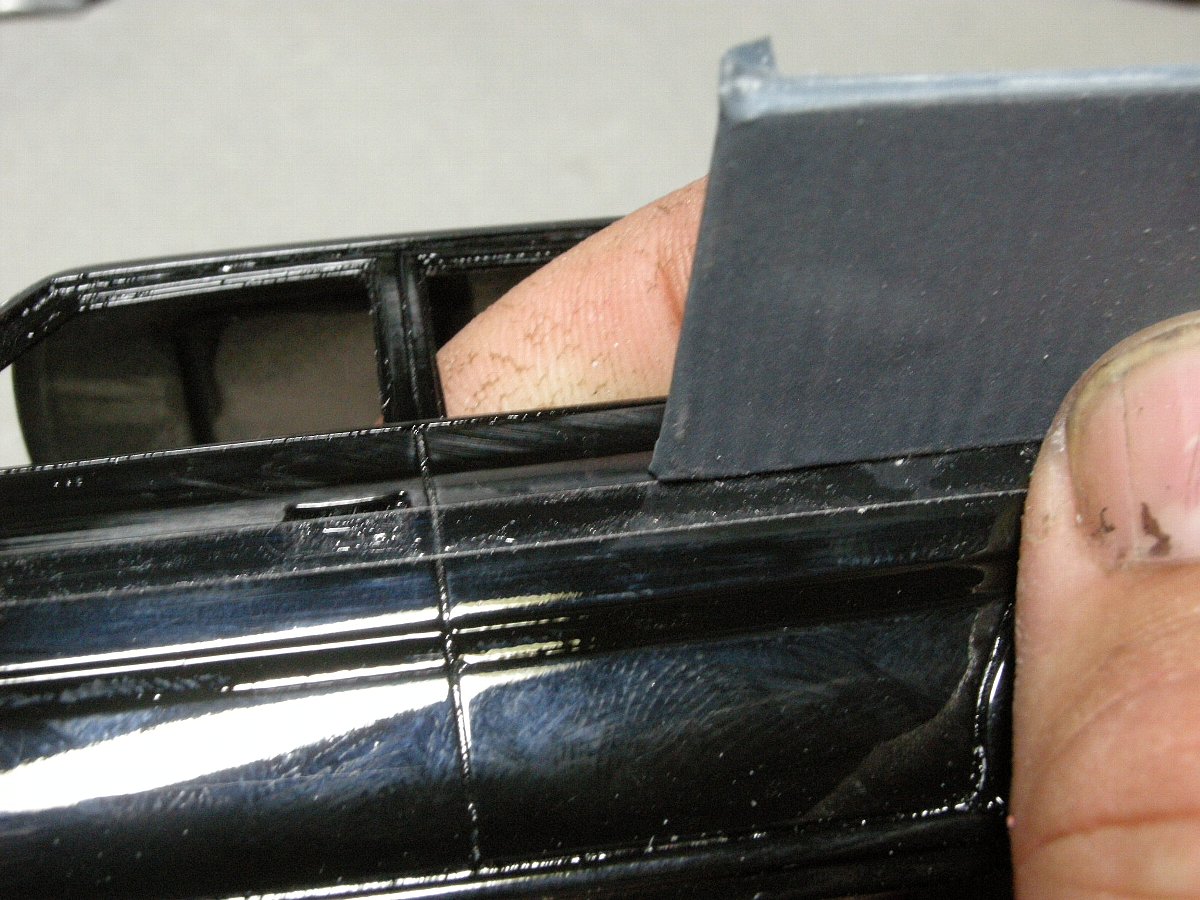

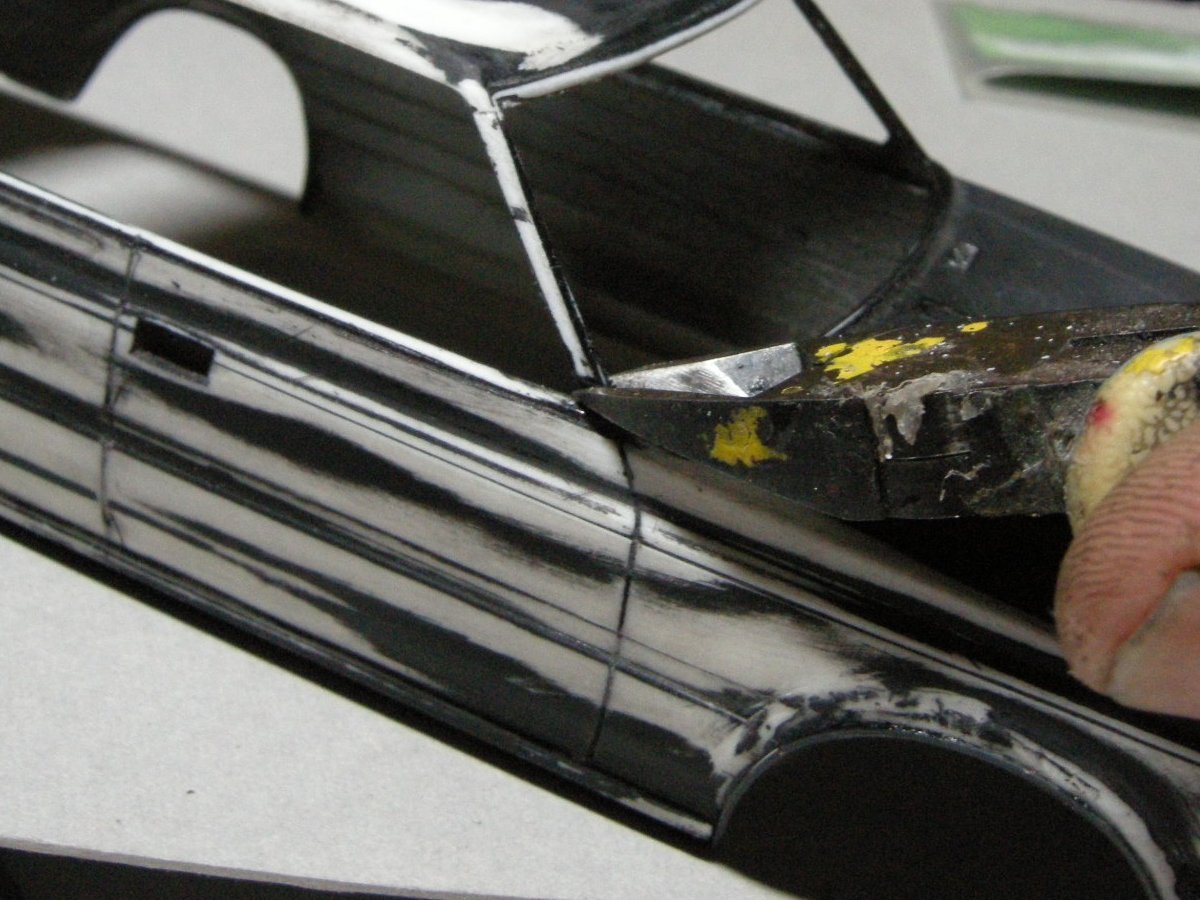

加工段階でとった画像が見つからない為塗装後の研磨作業時の画像で恐縮ですが(クリア塗装の段階でこの段差が埋まりかけてぼやけて来た為研磨して段差を彫りなおしたときのものになります)全く同じ内容ですので・・・

スジボリテープでキャクターラインの位置を決めて画像ではプラ板に仕上げ用の研磨紙ですがこの部分を平ヤスリで削って整形してわずかながらの段差を形作っていきました。

加工段階でとった画像が見つからない為塗装後の研磨作業時の画像で恐縮ですが(クリア塗装の段階でこの段差が埋まりかけてぼやけて来た為研磨して段差を彫りなおしたときのものになります)全く同じ内容ですので・・・

スジボリテープでキャクターラインの位置を決めて画像ではプラ板に仕上げ用の研磨紙ですがこの部分を平ヤスリで削って整形してわずかながらの段差を形作っていきました。

トランクの延長加工

それに伴いトランクリッドの長さが短いのではと言う結論に達してこちらを延長。部品取りとなった2000のボディからパネルを切り出すと共に加工側のボディも含め接合部分が中央になるように切除して加工。

中央部分が接合面になるように双方加工して接着、整形

それに伴いトランクリッドの長さが短いのではと言う結論に達してこちらを延長。部品取りとなった2000のボディからパネルを切り出すと共に加工側のボディも含め接合部分が中央になるように切除して加工。

中央部分が接合面になるように双方加工して接着、整形

こちらが延長部分のパネルを接合した状態。

こちらが延長部分のパネルを接合した状態。

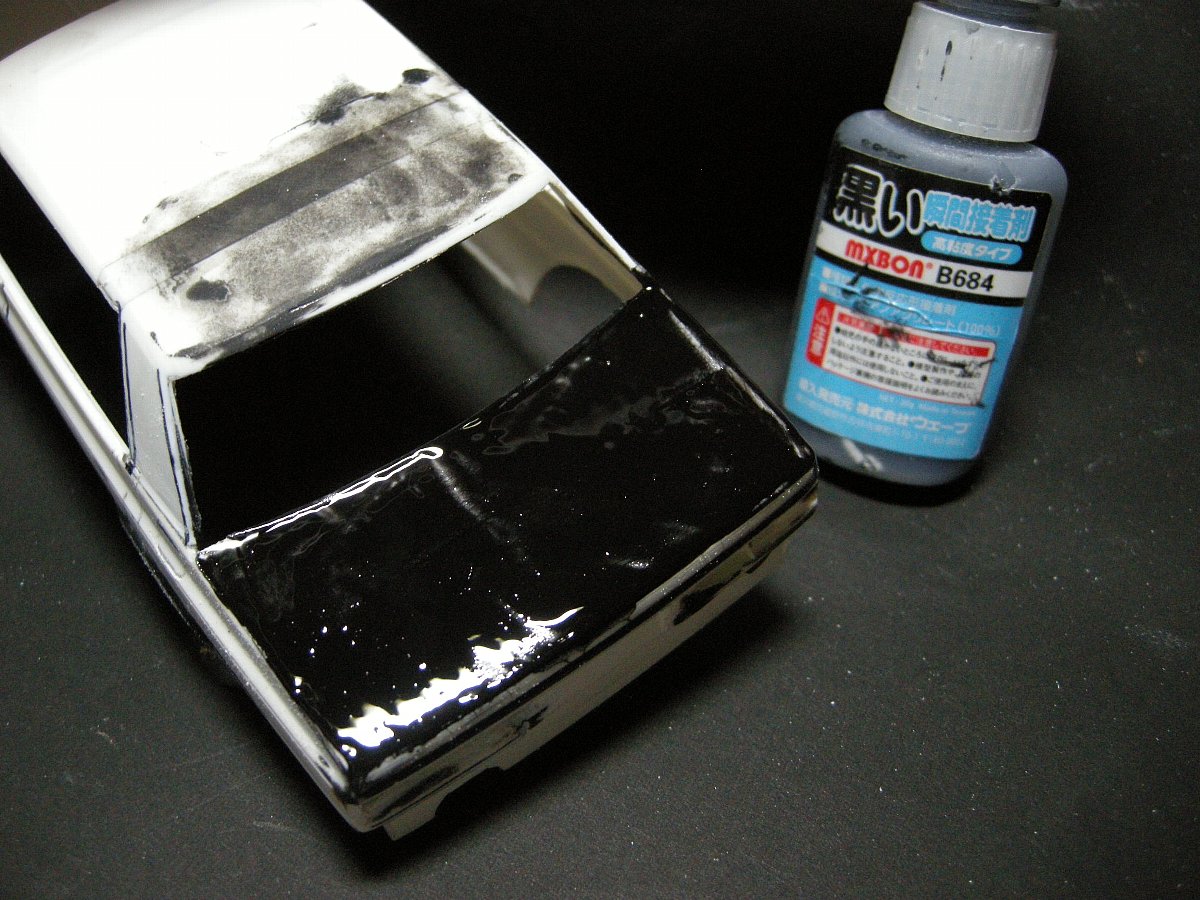

接合には瞬間接着剤を使用し硬化後に60番のサンドペーパーでパネル全面を荒らし・・・

ワークの黒い瞬間接着剤を全面に塗りつけます。

ワークの黒い瞬間接着剤を全面に塗りつけます。

そして乾燥後に平面を出しわけなんですけれども・・・

この部分、もう少し乾燥時間を取るべきでしたねぇ。

乾燥時間を十分に取らなかったことやルーフと違って上からプラ板を全面に張らなかったために(高さが上がるのを嫌ってだったのですがこれが裏目に出ることに)塗装、研磨後に引けがでてきてしまい完全にとりきれなかったのが残念な所です。

サイドモール取り付け部の加工

今回の最大の難関は左右サイドパネル。形状が全く異なる上にサイドモール部分、実車はくぼんだ所にモールを貼る構造なんですが、キットでは単にモールが凸になっているだけ・・・その為にまず両側面のモールドを除去して平らに整形しこのくぼんだ部分を掘り下げるわけなんですが・・・

今回の最大の難関は左右サイドパネル。形状が全く異なる上にサイドモール部分、実車はくぼんだ所にモールを貼る構造なんですが、キットでは単にモールが凸になっているだけ・・・その為にまず両側面のモールドを除去して平らに整形しこのくぼんだ部分を掘り下げるわけなんですが・・・

(そりゃボディのモールを整形できれば早いかも知れませんけど塗り分けるのがめんどくさい上にどの道モールは別に作る算段してました)

そのためにまずラインを決める為にハイキューパーツ製のスジボリ用ガイドラインテープを貼り付け・・・

このようにテープの端に沿って切り込みを入れていきます。

このようにテープの端に沿って切り込みを入れていきます。

スジボリ堂のケガキ用のものを使っていますが折れた物を使ってます。廃品利用と言うことで(←マテや)ここはあくまでもガイドラインなので何を使っても問題は無いです。上下のラインを彫ってそれにしたがって・・・。

リューターを使って溝を掘っていきます。

リューターを使って溝を掘っていきます。

といっても上下の位置もさることながら深さも均等には彫れません。

そのために・・・

モールの幅に短冊状に切った厚めのプラ板に荒め(#320を使用)のペーパーを両面テープで貼り付けてプラ板の幅に切り・・・

モールの幅に短冊状に切った厚めのプラ板に荒め(#320を使用)のペーパーを両面テープで貼り付けてプラ板の幅に切り・・・

この様に窪んだ所を削っていきます。(撮影の為の再現画像なのできちんと当たっていませんが実際はきちんと溝にあてがって行っております。

この様に窪んだ所を削っていきます。(撮影の為の再現画像なのできちんと当たっていませんが実際はきちんと溝にあてがって行っております。

こうして成型が完了したのですがリアバンパー取付け加工に移行したらバンパーとの位置が合わないというオチが・・・orz

こうして成型が完了したのですがリアバンパー取付け加工に移行したらバンパーとの位置が合わないというオチが・・・orz

そのためもう一度やり直す羽目になりました・・・

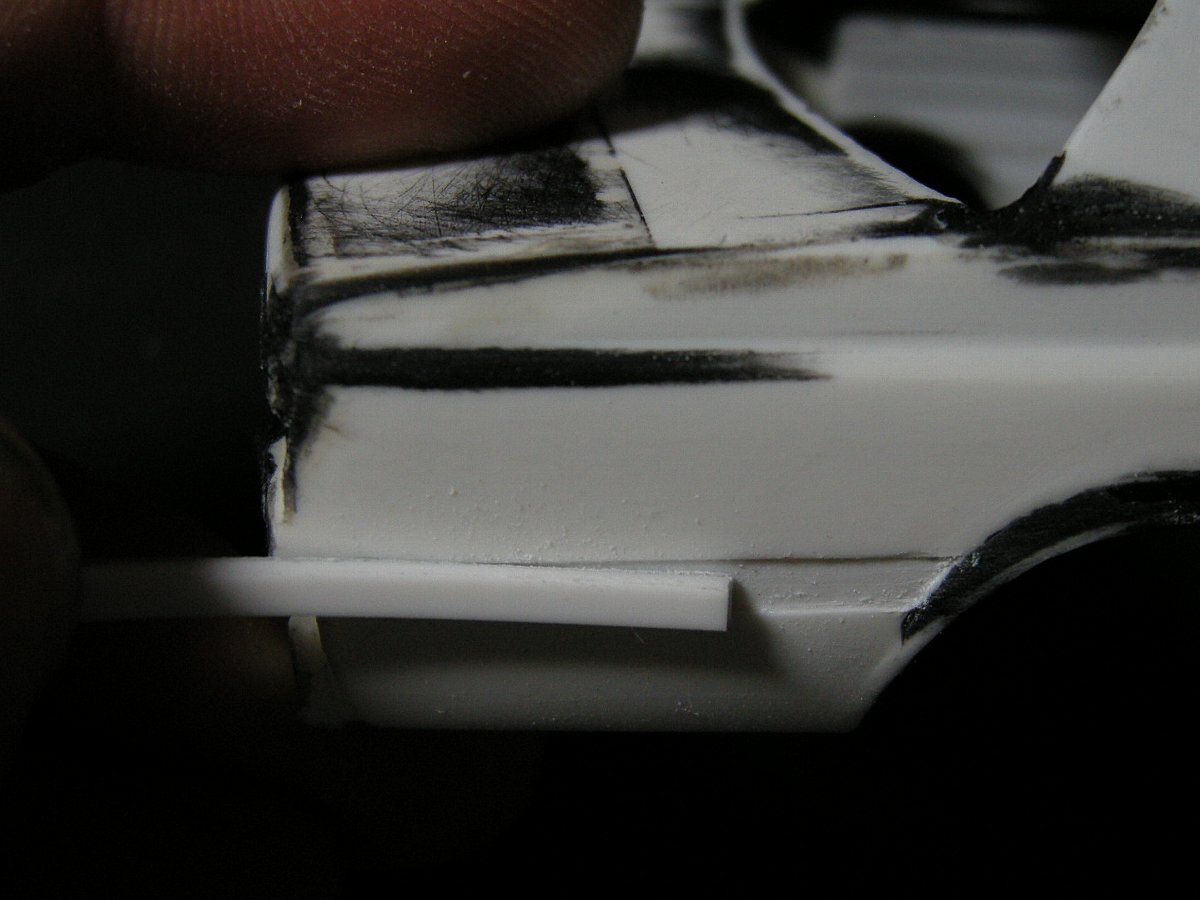

と言っても、全体に位置がずれているのではなく下側の位置が下がりすぎで上の位置は問題なく、(更に言えば幅が反対側よりも広いのもあるのですが)そのため下側の掘りすぎた部分を埋めれば済む話なので、まず埋めては困る上側の部分にスジボリ用ガイドラインテープを貼り付けウェーブの黒い瞬着を盛り付けて・・・。

盛り付けたのがこの状態になります。そこで・・・

盛り付けたのがこの状態になります。そこで・・・

完全に硬化しないうちにテープをゆっくりと手前側に引いて剥がしますと・・・

完全に硬化しないうちにテープをゆっくりと手前側に引いて剥がしますと・・・

はい、このように綺麗に瞬着を盛った部分との段差がくっきりとでてきます。

はい、このように綺麗に瞬着を盛った部分との段差がくっきりとでてきます。

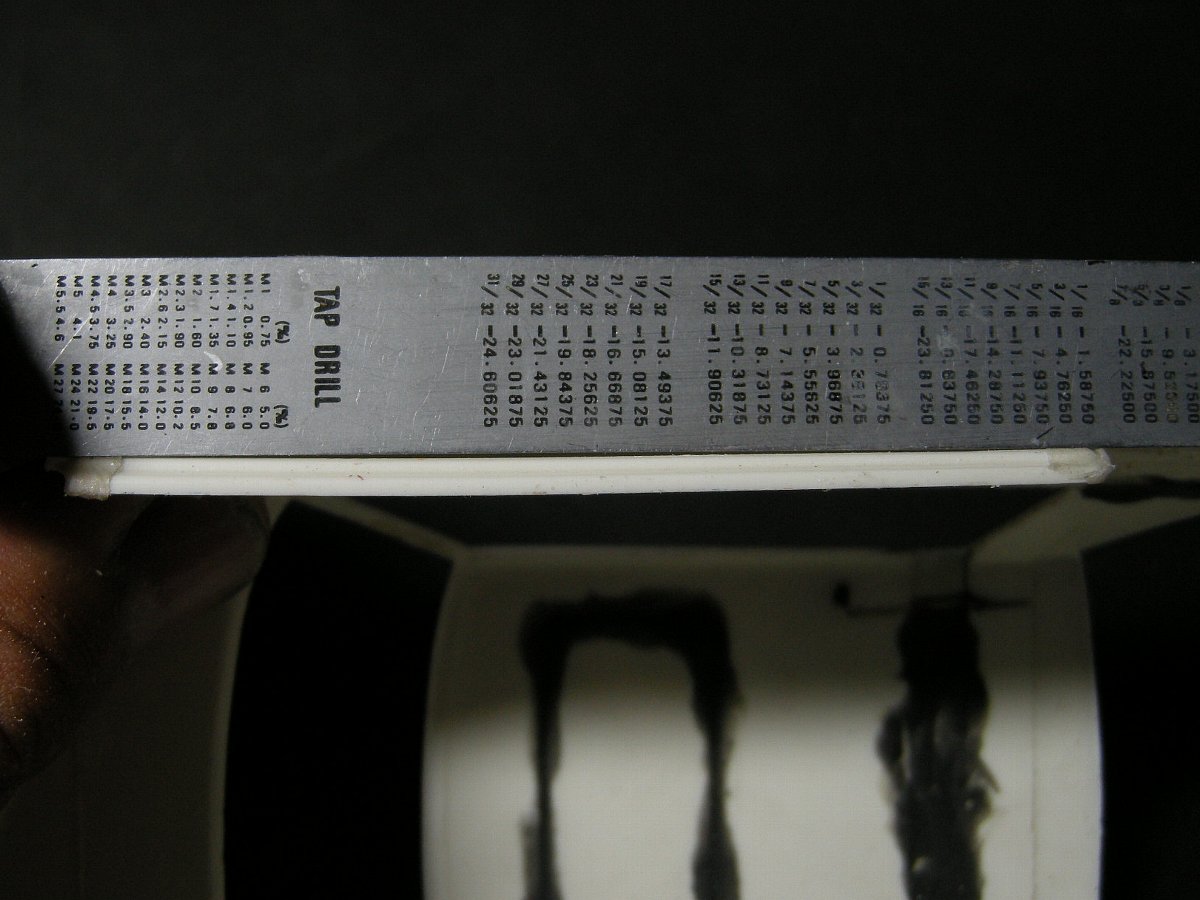

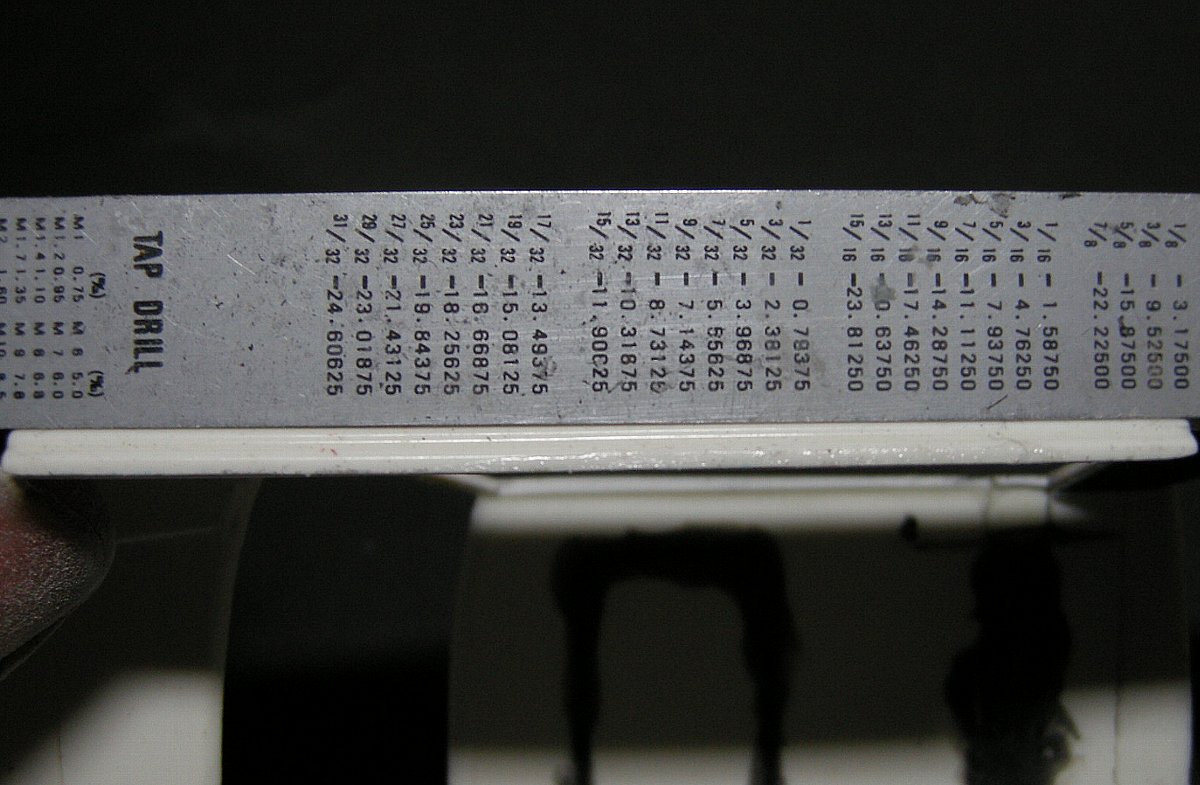

その際に盛り上がりすぎた瞬着を削って均せば済む話で、今回は400番のペーパーをステンレスの定規(15センチ)に貼り付けて削って均しました。

その際に盛り上がりすぎた瞬着を削って均せば済む話で、今回は400番のペーパーをステンレスの定規(15センチ)に貼り付けて削って均しました。

これでリカバリーが上手くできました。

これでリカバリーが上手くできました。

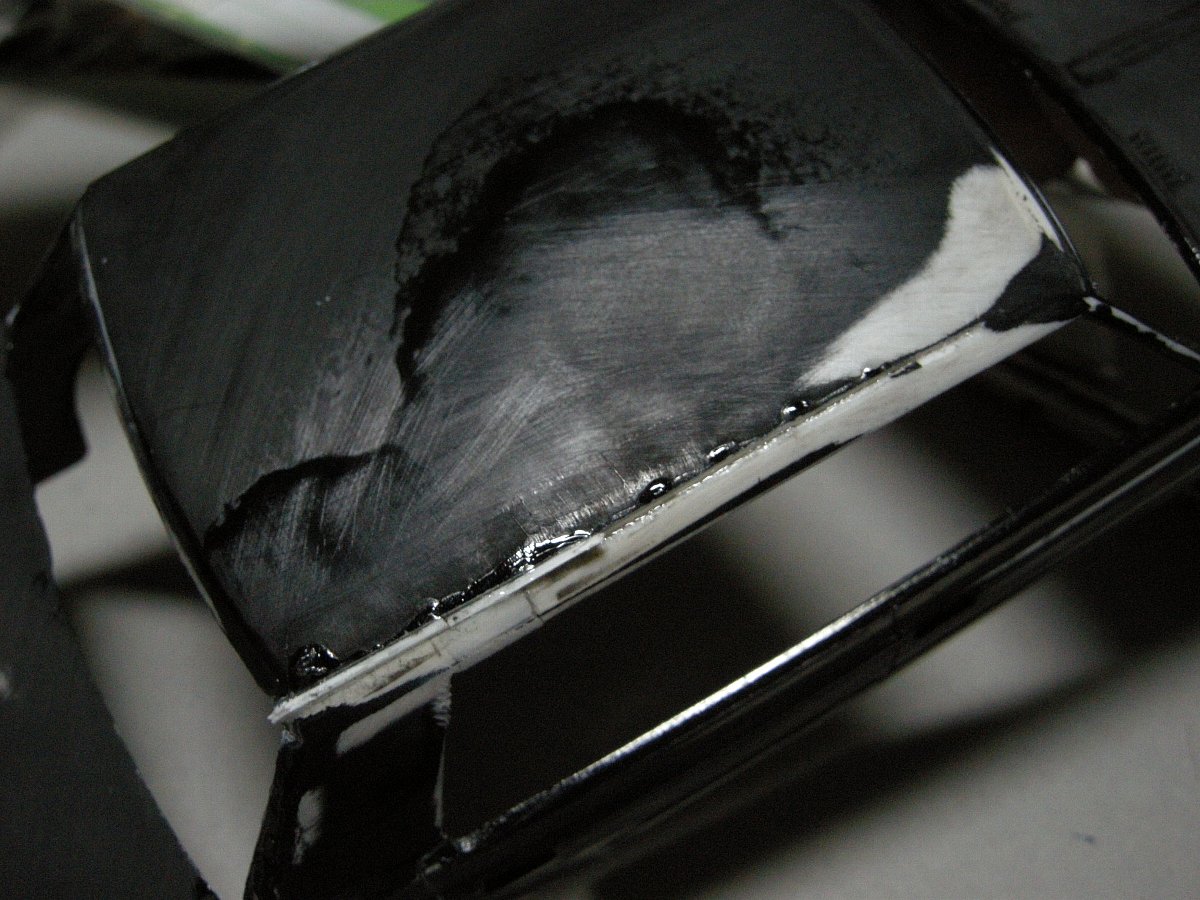

今回メインの加工となるルーフセクションですがどうもそのままだと薄っぺらい印象があり、しかも後ろに行くにしたがって尻すぼみと言うかだんだん低くなっている気がしてならず、というかどうみても後ろに行くにしたがって肉厚が薄くなっているようにしか見えないんですけれど・・・。

今回メインの加工となるルーフセクションですがどうもそのままだと薄っぺらい印象があり、しかも後ろに行くにしたがって尻すぼみと言うかだんだん低くなっている気がしてならず、というかどうみても後ろに行くにしたがって肉厚が薄くなっているようにしか見えないんですけれど・・・。

また、接合面の引けを避ける意図もあって・・・

0.5ミリのプラ板を瞬着で一面に張りつけました。また、側面から見て尻すぼみな部分を補正する為後ろ側に多めにを盛って前後に均等な厚さになるように補正しております。

0.5ミリのプラ板を瞬着で一面に張りつけました。また、側面から見て尻すぼみな部分を補正する為後ろ側に多めにを盛って前後に均等な厚さになるように補正しております。

こうして加工があらかた終わった状態になり、ここで一旦塗装に入ります。

といってもこれは加工忘れが無いかの確認と各部のキズ埋めの目的からで、わたしの場合、GSIクレオスのGXカラーのウイノーブラックにスーパークリアーIIIを混ぜて塗っています。

あえてサーフェイサーを使わないのは表面がざらつくのが嫌なのと(繊細なモールドの場合再度削るのは形状おかしくするリスクが高いので)またグレイよりも黒のほうが傷の確認がしやすい事によるもので、皆様はクリアーを吹きすぎてモールドがだるくなったとか埋まってしまったという経験は無いでしょうか?

そのクリアーの欠点を逆手にとって細かいキズを埋めることが出来るからです。

しかしどうにも事は上手くいけないのは私の宿命か?!

しかしどうにも事は上手くいけないのは私の宿命か?!

これで済めばよかったんですが一旦色塗って表面の修正しているとど〜にも正面から見て屋根が傾いているような・・・。

どうにも右側が低いような気がしてならず・・・

やはり気になりだすと我慢しきれず右フロントピラーを根元で一旦切り離して延長し修正しました。(当然裏打ちしたプラ板も一旦剥がして新たに張りなおしております。)

やはり気になりだすと我慢しきれず右フロントピラーを根元で一旦切り離して延長し修正しました。(当然裏打ちしたプラ板も一旦剥がして新たに張りなおしております。)

しかもそれだけで済めばよかったものの、そうは世の中甘くは無く、上から見ると右側が後ろに行くにしたがって内側に入っているように見えてどうにも気になるので後ろから切込みを入れてプラ材を楔打つように接着して左右均等になるように整形。

しかもそれだけで済めばよかったものの、そうは世の中甘くは無く、上から見ると右側が後ろに行くにしたがって内側に入っているように見えてどうにも気になるので後ろから切込みを入れてプラ材を楔打つように接着して左右均等になるように整形。

折角引けないようにプラ板を張ったのが意味なくなりましたけど、幸いなことにこちらは修正跡がでてこなかったのが救いです。

折角引けないようにプラ板を張ったのが意味なくなりましたけど、幸いなことにこちらは修正跡がでてこなかったのが救いです。

ボディ自体に関する大まかな改造は以上になります。

(掲載日2014年3月10日)

『Modefication Report Special.1 鬼クラセダン製作記』に戻ります